As passadas eleições de 6 de novembro deste ano, designadas localmente como “midterm elections”, receberam bastante atenção mediática e comentários vários por parte de diversos especialistas. Algumas instituições realizaram inclusive atividades dedicadas a este assunto, como foi o caso do Instituto Europeu da Faculdade de Direito de Lisboa, que promoveu o debate em simultâneo com as projeções ao fecho da urna e a saída dos primeiros resultados. A que se deve todo este interesse? Ao facto de os Estados Unidos da América continuarem a ser uma potência determinante no mundo, na qual aliados e opositores depositam boa parte dos seus olhares. E mesmo numas eleições mais determinantes em termos internos do que externos, é impossível ficar indiferente aos resultados políticos daquelas.

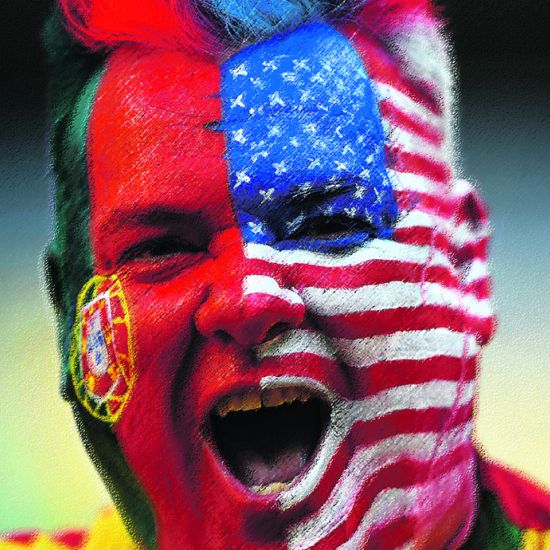

Mas olhando para os Estados Unidos atuais, é impossível não olhar para um país que parece estar vocacionado para caminhar a duas velocidades, uma virada para a globalização, para a tecnologia, ciência e conhecimento e um outro, arreigado às tradições conservadoras que estiveram na origem da fundação deste país. Quando o presidente Donald Trump ganhou as eleições, percebeu-se que este bloco conservador era afinal mais vasto e estava mais disseminado do que em geral se pensava. Não era apenas constituído por população rural, mas também urbana, empobrecida com a crise do início do século XXI e engrossada por aqueles que não tinham acompanhado a modernização da economia. A isto alia-se um discurso de rejeição do imigrante, visto como aquele que rouba os empregos e a riqueza local.

A conjuntura das atuais eleições era propícia a um endurecimento do debate em torno da imigração e do “outro” que força e invade as fronteiras nacionais, ou não estivesse a ocorrer uma longa marcha em direção aos Estados Unidas. Uma marcha constituída por milhares de pessoas, vindas de diversos países (das Honduras e em menor escala de El Salvador e da Guatemala) e dirigindo-se para os Estados Unidos a pé, durante o período de campanha. Para além de toda a surpresa que pode provocar um deslocamento desta dimensão, ferverosamente acompanhado por jornalistas norte-americanos, leva-nos a questionar o que procuram estas pessoas naquele país, sabendo que pais e filhos foram separados à sua entrada e que pendem sobre si ameaças de prisão com o envio de forças militarizadas para os territórios fronteiriços. Será que o sonho americano continua a superar a realidade?

O continente americano constituiu um elemento de esperança. Significava o rompimento com o velho mundo e a ligação entre diferentes mares e continentes. Essa esperança começa desde as primeiras viagens e atividades económicas viradas para o comércio internacional, levadas a cabo, essencialmente pelos povos europeus. Mas a esperança de uns não deixou de ser o desespero de outros. Havia ali um mundo que também terminava para outro começar, uma espécie de apagamento para que outra realidade se iluminasse. Tal como hoje, entre esperanças e desesperos, vemos desenharem-se movimentos de deslocação e processos de repressão dos mesmos, como se as geografias não fossem também humanas e fruto das suas próprias dinâmicas.

Continente globalizado

Se a América significou a globalização, no sentido em que cedo ligou mundos diferentes e até mesmo antagónicos, também foi uma ponte entre o Pacífico, pouco conhecido pelos europeus, e o Atlântico, por si sulcado e dominado. No próximo ano assinalam-se os cinco séculos da Cidade do Panamá (Panamá Viejo), que serviu de ponto de encontro entre mercadorias e conhecimentos, portanto, como uma expressão de globalização que permitia a convergência de dois oceanos. Também a cidade de Havana comemorará os seus 500 anos, assinalando o estatuto de cidade porto que congregou durante séculos as mercadorias mais importantes de toda a costa atlântica da América Latina.

Estas duas cidades porto são o exemplo acabado de como a América contribuiu para a globalização. E se uma foi perdendo o seu papel de cidade porto, a outra encontrou no projeto de construção do Canal do Panamá, finalizado em 1914, e no seu alargamento, em 2016, a consolidação desse mesmo papel.

Assim, a Cidade do Panamá continua a afirmar-se enquanto cidade que contribuiu para a globalização. Se entre o Oceano Pacífico e o Mar do Caribe se levantou uma esperança de crescimento e desenvolvimento do país, bem patente no tecido urbano e na nova cidade comercial e financeira, a verdade é que essa esperança atraiu cada vez mais gente à cidade que foi crescendo, em geografia e demografia. De fora ficaram aquelas cuja economia não passa pelo Canal do Panamá. Também aqui vemos um país a duas velocidades, de uma urbe de arranha-céus a uma periferia degradada e pobre.

De uma projeção ao Pacífico com uma cidade rica, a uma sobrevivência projetada ao Caribe ainda pobre e dependente do turismo e da agricultura. Uma próxima dos grandes mercados da globalização, outra globalizada pelos mercados que procuram o calor e o exótico. E a verdade é que estas duas realidades coexistem, confrontam-se e são de certa forma incorporadas nas narrativas nacionais do país.

Se de um lado observamos grandes concessões portuárias, com funcionários especializados e infraestruturas de ponta, do outro vemos museus de cidades património, como Portobelo, abandonadas a si e ao turismo que recebem, com infraestruturas em processo de degradação. É que se a globalização passou por lá, agora mudou o rumo e está noutro caminho.

Na marcha para os Estados Unidos, não estão panamianos, cujo rendimento per capita é o terceiro da América Latina, apenas superado pelo Brasil e pelo Chile. Mas o Panamá está e sempre esteve na marcha da globalização, como aquele espaço que está de permeio entre a globalização e o localismo e, também, no caminho entre América Latina e Estados Unidos. Como resiste este país no meio de um continente que sofreu dos mais duros recontros da globalização? Aproveitando as oportunidades que essas globalizações sucessivas lhe proporcionaram, o Panamá adaptou-se, mas não completamente. Teve de encontrar na busca da sua identidade um fundamento para justificar os anos em que parte do seu território esteve sob soberania estrangeira, já em período pós-colonial. A história do canal passou também a ser uma história da identidade local que se junta a um território, proposto como exemplo de biodiversidade, e a uma variedade étnica que se fundiu, fazendo desaparecer em parte as origens dos ocupantes desse território, exceção feita aos norte-americanos que se encontravam num mundo social à parte. Esta mestiçagem generalizada é também testemunho da globalização e do modo como esta foi vivida.

Contudo este país, em que o seu próprio símbolo, o panamá (chapéu) chega por mão equatoriana, sobretudo durante o período de construção do canal, portanto testemunho de influências externas, continua a rumar a duas velocidades. Neste caso, de um lado aqueles que estão dentro dos novos fluxos de globalização, e aqueles que ficaram relegados a um passado de contactos e processos globalizantes que, entretanto, deixaram de ter sentido neste mundo moderno de fluxos de capitais, pessoas, bens e ideias, com dinâmicas cada vez mais aceleradas. Mas não só no Panamá tal acontece. São também os que se sentem excluídos dos processos de globalização que engrossam as votações dos políticos populistas, o que se tem demonstrado relevante em diferentes geografias.

O que já foi e o que será

Entre o passado e o futuro, encontra-se o presente que vamos construindo. É nesse tempo presente que se encontram os maiores desafios. Cabe-nos questionar os conceitos e preconceitos que criamos em torno de determinadas realidades, relegando-as para grandes estereótipos que nos fazem pensar que apenas uns países têm o dom de viver a diferentes velocidades, consoante os grupos sociais, ou a aceder a determinado tipo de desenvolvimento.

Afinal, os diversos estados e continentes confrontam-se com esta questão de como viver o local globalmente e cada um procura as suas próprias soluções. Ora apostando na modernização da sociedade, ora cedendo aos valores ancestrais. O perigo encontra-se quando o equilíbrio se perde e nessa perda é comprometida a participação de parte da população nos processos globalizantes que têm consequências em todo o mundo.

À sua maneira os Estados Unidos da América e o Panamá são parte de um mesmo sonho americano. Aquele que deixou vencidos e vencedores a partilhar um mesmo território. Aquele que colocou o continente americano no meio da ação de mundos velhos. Aquele que prometeu construir sociedades novas, mas repetiu os erros e problemas das velhas sociedades. Aquele que hoje volta a responder à globalização, quando as suas próprias construções nacionais são fruto de processos de globalização.

Enganam-se os que creem que o sonho americano era apenas concretizável no Norte da América. Este começa enquanto esperança que vem a tornar-se sonho. Como diz o poema de António Gedeão, “o sonho comanda a vida” e por isso dá alento para o impossível. Mas quando os sonhos se tornam pesadelos, é toda uma sociedade que sofre as suas consequências, porque terão de viver com o apenso possível. E o possível é o que o quotidiano nos oferece sem que se lhe peça mais. Por isso este presente é tão desafiante. Quantos mais sonhos poderão ser adiados ou contrariados?

Cada país, cada povo, cada comunidade e cada indivíduo terá a sua resposta. Mas numa América em transformação, é bom que se pense que as fórmulas do passado serão desafiadas por novas formas de sonhar. Estas novas respostas, num contexto global, são também a maneira que cada um tem de viver o local. E colunas de pessoas em movimento com poucos milhares de pessoas poderão tornar-se em migrações massivas. E desigualdades internas poderão tornar-se insuportáveis. E diferentes velocidades dentro das mesmas sociedades poderão tornar-se incompatíveis.

O continente americano sempre foi global, resta agora saber como permanecerá globalizado. E para isso terá de responder às suas cisões internas e dicotomias, e talvez essa seja a tarefa mais difícil.