Nos 101 anos do armistício: quando a Europa não quis a modernidade

Há 101 anos, algures num vagão de comboio estacionado na floresta de Compiègne, no norte de França, as potências que acabavam de ganhar a I Grande Guerra assinavam o armistício com as potências centrais, primeiro passo para a futura assinatura do Tratado de Versailles (a 28 de junho de 1919), um dos acordos de paz mais mal amanhados da história da Europa, que, dizem alguns historiadores, foi o prelúdio da II Grande Guerra, esta sim, verdadeiramente mundial.

A I Grande Guerra foi talvez a última das manifestações militares resultantes do entendimento que as grandes potências europeias tinham do que era à época a diplomacia: primeiro ataca-se o inimigo militarmente e depois convidam-se os sobreviventes para se sentarem à mesa das negociações, com as posições relativas de cada um devidamente desequilibradas. Era uma conceção medieval que tinha sobrevivido fim da própria Idade Média, mas que continuava a ter fortes adeptos – e não apenas entre as chamadas potências centrais (Alemanha, Áustria-Hungria, Bulgária e Império Otomano, depois da desistência da Itália, que conseguiu entrar na guerra de um lado e sair do outro, avatar que haveria de repetir na II Guerra). As potências aliadas (Inglaterra, França e Rússia, que formavam a Triplice Entante, que os russos abandonariam depois da revolução de 1917) compreendiam bem essa forma de fazer política e a ela recorriam com a serenidade que os grandes desígnios patrióticos conferiam aos estadistas de então.

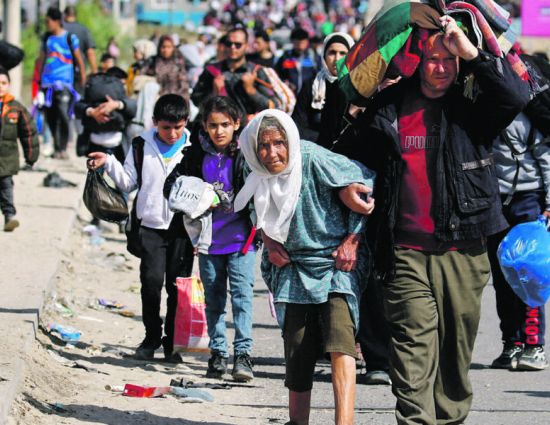

Foi uma guerra estúpida e desnecessária – não só porque ninguém a queria, mas principalmente porque não resolveu praticamente nenhum dos problemas que tinha em perspetiva: os Balcãs mantiveram-se a ser um vespeiro cujas metástases continuaram até aos nossos dias a ser evidentes; os povos que julgaram ver a libertação por via da ‘amizade’ europeia (curdos e arménios, principalmente) rapidamente seriam desenganados pelo curso dos acontecimentos; a propensão hegemónica da Alemanha (ou mais propriamente da Prússia) em relação à Europa calou-se apenas por um par de anos; e os judeus (fartos de saberem na pele o que queria dizer a palavra ‘progrom’, principalmente os que viviam na Rússia) viram as suas pretensões agregadas em torno do sionismo adiadas para quando os vitoriosos tivessem tempo para se debruçarem sobre o assunto.

Felizmente, dizia-se na altura, a I Guerra tinha ao menos servido para ser a última de todas as guerras, dado o potencial de destruição que envolvera e principalmente porque tinha sido a primeira a verter a violência, que até então se circunscrevia (na Europa) aos campos de batalha e pouco mais, para as populosas cidades continentais. Como se verificaria em pouco tempo, foi uma das ideias mais cretinas que alguma vez passou pela mente pouco esclarecida dos estadistas da época.

Do mesmo modo, a I Guerra também não foi a inauguração da contemporaneidade na Europa. Além do fim do Império Austro-Húngaro, que se esfumou em definitivo e do emagrecimento do Império Otomano para as fronteiras que são hoje a Turquia (que promoveu a ‘desotomanização’ do Islão, coisa que aos briosos estadistas europeus de então passou completamente ao lado), as grandes divisões fronteiriças na Europa mantiveram-se (mais ou menos) estáveis. A economia manteve o seu incipiente curso (era nos Estados Unidos que as grandes revoluções estavam a dar-se); os elevadores sociais continuavam a ser profundamente desconhecidos; e a terra manteve a sua capacidade de ser o elemento mais importante de acumulação de capital. Ou seja, a Europa não quis ‘envolver-se’, como poderia ter feito, na modernização da sociedade, algo que os norte-americanos já iam empreendendo com assinalável sucesso.

Mas tudo isto viria depois: há 101 anos, era do fim da guerra que se tratava: a 6 de novembro, uma delegação alemã liderada por Matthias Erzberger partiu para a França, onde tinha à sua espera Ferdinand Foch – Marechal de França há apenas três meses, depois de se cobrir de glória no campo de batalha ao longo dos quatro anos de guerra. O encontro deu-se na manhã do dia 8 de novembro algures perto de Compiègne e serviu para as potências centrais darem a conhecer as suas propostas de armistício. A resposta veio no dia seguinte, e era outra lista: a das propostas da Tríplice Entente para o fim da guerra. As potências teriam 72 horas para responder.

A desmilitarização da Alemanha, o fim de todas as hostilidades, a libertação imediata da Bélgica, do Luxemburgo e da Alsácia-Lorena (em posse dos germânicos desde a Guerra Franco-Prussiana de 1871, um verdadeiro prelúdio – juntamente com as duas guerras dos Balcãs, de 1912 e 1913 – da I Guerra), a rendição e entrega de material de guerra, a libertação de todos os prisioneiros de guerra da Tríplice Entente, a continuidade do bloqueio naval contra a Alemanha, a renúncia aos Tratado de Brest-Litovski e de Bucareste, a evacuação de forças alemãs no continente africano, e a ocupação da Renânia, foram, grosso modo, o ‘caderno de encargos’ da reunião florestal.

O Armistício de Compiègne foi anunciado por Ferdinand Foch, acompanhado pelo primeiro-ministro francês Georges Clemenceau e um representante do governo britânico, liderado por David Lloyd George (que haveria de ‘destruir’ a Irlanda, depois de se desentender com os seus parceiros por causa do Tratado de Versailles). “As hostilidades irão cessar em toda a fronte a partir do dia 11 de Novembro, às 11h00. Tropas aliadas não irão avançar, até que recebam novas instruções, em território inimigo após esta data”, disse. Pouco tempo depois, voltava tudo ao mesmo.

Pelo meio, ficava ainda registada a presença de Portugal na I Guerra – não que fosse, claro está, a primeira vez que portugueses pegassem em armas para batalhar algures na Europa. Mas o certo é que a participação de Portugal na Batalha de La Lys haveria de ser uma página indelével na historiografia nacional – na batalha que foi uma das maiores carnificinas até então registadas e que durou mais de 20 dias, haveriam de ficar naquele campo de morte no norte de França (entre motos, feridos e prisioneiros) 109.300 alemães, 76.300 britânicos, 35 mil franceses sete mil portugueses.

RECOMENDADO

Tagus Park – Edifício Tecnologia 4.1

Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, nº 71 a 74

2740-122 – Porto Salvo, Portugal

online@medianove.com